Lo que creemos saber sobre nuestro cerebro es apenas un atisbo de su verdadera complejidad ¿No lo crees? Tal vez te interese conocer un caso que ha mantenido a la ciencia en suspenso: un hombre que vivía sin el 90% de su tejido cerebral.

Este descubrimiento, que desafía muchas de nuestras concepciones sobre la neurociencia y la conciencia y, de acuerdo a los expertos, nos plantea muchas interrogantes sobre cómo el cuerpo humano es capaz de adaptarse a situaciones tan adversas.

La vida normal de un hombre sin el 90% de su cerebro

El hombre en cuestión, un padre de familia con dos hijos, vivía una vida que muchos considerarían común. Trabajaba como funcionario, tenía una familia y, hasta donde sabía, su salud era buena. Sin embargo, todo cambió cuando, debido a un dolor en la pierna, decidió acudir al médico. Lo que comenzó como una consulta rutinaria para tratar un calambre resultó en un hallazgo médico tan extraordinario como aterrador: la mayor parte de su cerebro no estaba allí.

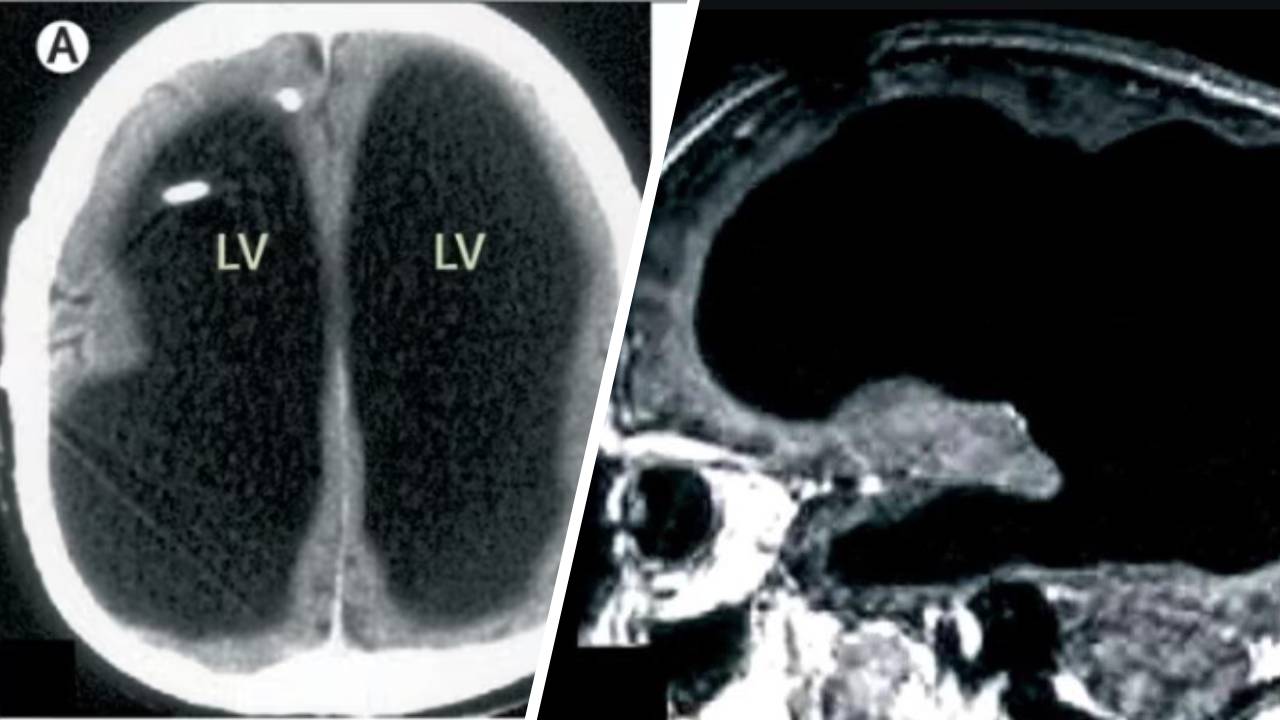

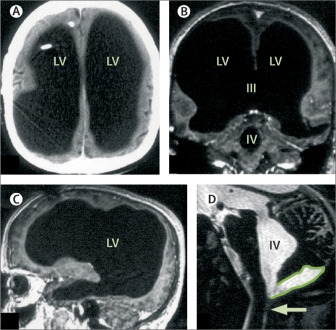

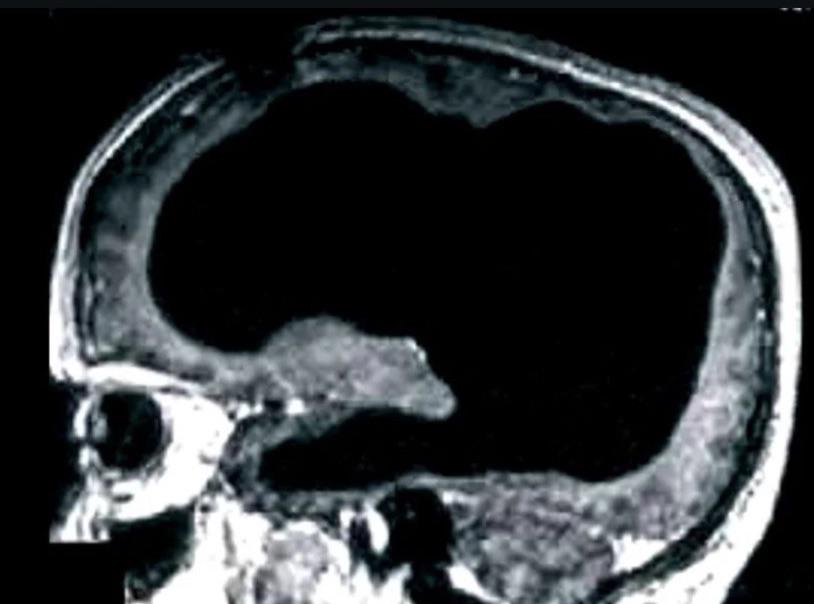

En lugar de tejido cerebral, su cráneo estaba casi completamente lleno de líquido, una condición conocida como hidrocefalia, o “agua en el cerebro”. Esta condición, que ocurre cuando el líquido cefalorraquídeo se acumula y ejerce presión sobre el cerebro, había dejado al hombre con apenas un pequeño porcentaje del tejido cerebral que se esperaría en una persona normal. A pesar de esto, su vida seguía su curso, con un coeficiente intelectual de 84, ligeramente por debajo del promedio, pero no lo suficientemente bajo como para impedirle funcionar en la sociedad.

Este caso fue presentado por Axel Cleeremans, un psicólogo cognitivo de la Universidad Libre de Bruselas, quien quedó asombrado por las implicaciones que este descubrimiento tenía para nuestra comprensión del cerebro.

“Llevaba una vida normal. Tenía una familia. Trabajaba… no es inteligente, pero sí perfectamente apta socialmente”.

Explicó Cleeremans, subrayando lo sorprendente que resulta que alguien con tan poco tejido cerebral pueda vivir de manera casi normal.

La plasticidad cerebral

Uno de los aspectos más destacados de este caso es lo que revela sobre la plasticidad cerebral. Esta es la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse, formando nuevas conexiones neuronales en respuesta a la experiencia o al daño. En el caso de este hombre, la plasticidad cerebral parece haber alcanzado niveles extraordinarios, permitiéndole funcionar con un cerebro que, en teoría, debería ser incapaz de sustentar una vida normal.

Cleeremans sugiere que este caso pone de relieve la posibilidad de que la plasticidad cerebral sea más generalizada de lo que se pensaba. La capacidad del cerebro para adaptarse, incluso en situaciones extremas como la hidrocefalia, muestra una versatilidad que desafía las expectativas médicas. En este caso único, el cerebro, a pesar de su reducción masiva en tamaño y masa neuronal, fue capaz de redistribuir sus funciones de manera tal que permitió a este hombre mantener su conciencia, habilidades motoras y sociales.

Este hallazgo no solo desafía las ideas preconcebidas sobre el mínimo necesario de tejido cerebral para la funcionalidad, sino que también abre la puerta a nuevas investigaciones sobre cómo el cerebro puede reconfigurarse y aprender a compensar la pérdida de gran parte de su estructura física. Esto plantea preguntas intrigantes sobre cómo el cerebro gestiona y prioriza sus funciones en situaciones de pérdida significativa de tejido cerebral.

Conciencia y adaptabilidad

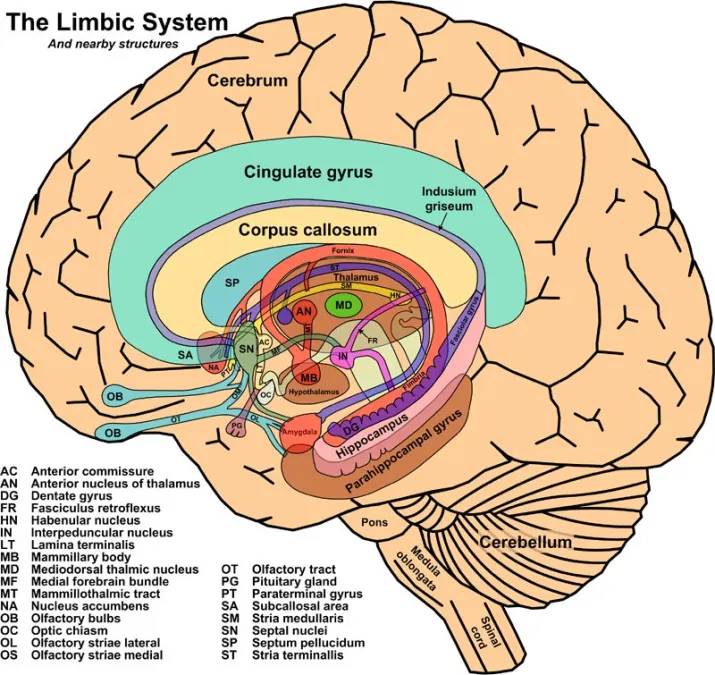

El caso también desafía nuestras nociones sobre la conciencia. Tradicionalmente, se ha sostenido que la conciencia es un producto de la actividad cerebral en áreas específicas, como el tálamo. Sin embargo, en este caso no había tálamo; el cerebro estaba tan reducido que nos lleva a interrogarnos cómo y dónde realmente se origina la conciencia.

Cleeremans propone que la conciencia no depende exclusivamente de una estructura fija en el cerebro, sino que es un proceso dinámico que el cerebro aprende y desarrolla con el tiempo. Esta idea se alinea con su Tesis de Plasticidad Radical, que sostiene que el cerebro no solo procesa información, sino que también aprende a “saber que sabe”, desarrollando una teoría sobre sí mismo.

Este enfoque sugiere que la conciencia podría ser más un producto del aprendizaje y la adaptación continua del cerebro que de una estructura específica. En otras palabras, el cerebro podría estar desarrollando y refinando continuamente su conciencia a medida que aprende y se adapta a su entorno y a las limitaciones físicas que pueda tener. Este proceso de autoaprendizaje podría ser clave para entender cómo alguien puede mantener la conciencia y la funcionalidad con una fracción del cerebro que normalmente se consideraría necesaria.

El caso de este hombre nos obliga a reconsiderar lo que realmente sabemos sobre el cerebro y la conciencia. No solo desafía las suposiciones sobre cuánto tejido cerebral es necesario para vivir una vida normal, sino que también pone en tela de juicio nuestras ideas sobre cómo y dónde se origina la conciencia, la plasticidad del cerebro y su capacidad para adaptarse a circunstancias extremas.

Referencia: